仲夏,清风拂过梯田,卷起稻浪层层。58岁的哈尼族妇女李斗抽站在一片嫩绿中,弯腰伸手拢了拢禾苗:“普大哥,你家地蓄水多蓄一会,我家的稻子也要泡。”

“晓得,石头没移开,泡一整块地水都够用。”村民普恒站在不远处的田埂边,笑着回答道。普恒今年59岁,照料完自家田地,又来帮大伯家的水田蓄水。

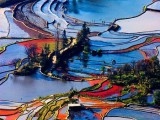

在云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县三猛乡腊姑村委会红土寨村民小组,这样的对话几乎每天都会发生。红土寨是个彝族、哈尼族群众共居的村子,村中有16亩水田连接成片,由12户人家共同耕作。各家地块之间不起垄、不设防,共用水源。风起时,稻田里柔和的“沙沙”声似乎讲述着在这片土地上生活的两个民族群众和睦共处、相互帮助、同耕“一丘田”的故事。

绿春是云南省25个边境县之一,生活着汉、哈尼、彝、瑶、傣、拉祜等民族。多年来,绿春县创新“网格+”管理模式,持续推进54个易地搬迁点后续扶持项目建设,实现1万余名各族群众集中安置、混合居住、深度交融,形成了多民族文化互嵌共融的社会环境,在绿水青山间共绘民族团结进步新画卷。

普恒回忆,最初,村里90%的村民都是彝族,这片水田被分给了两户彝族人家。后来,周围的哈尼族渐渐迁居到村里,“一丘田”也重新作了分配。

“一开始是村民间自行商量,也有为了方便耕作用自家远一点的地来换。”普恒说,分地有分歧,就找村干部、乡贤调解,“村里党员挨家挨户做思想工作,大伙都服气。”

普恒是彝族,他还清楚记得大伯分到其中1亩水田时的喜悦:“大伯说,‘一丘田’大家种,有什么事相互搭把手,他年纪大了也有人帮衬。”

在红土寨,“一家有事大家帮”“一家人不说两家话”“一个篱笆三个桩”等话语早已深刻地融入两个民族交往交流的日常中。近年来,绿春县持续组织开展民族团结志愿服务活动,进一步引导各族群众交知心朋友、做和睦邻居。

李斗抽的1亩水田种了水稻,紧挨着她家田地的是村民普收发的2亩红米。水稻与红米插秧和收获时间不同,禾苗颜色就成了不同地块之间的唯一区分。

李斗抽家养了头耕牛,犁地时顺带连着普收发的地也一起犁。晚上收工时,普收发就顺手从自家田埂边割一把青草喂牛。李斗抽对此习以为常:“全村十多头牛,都是大家轮流使用,轮流喂,谁家有多余的草都会割点来,根本不愁缺少牛饲料。”

要说矛盾,也不是没有。绿春多山,地势高低起伏,以哈尼族为主的各族人民利用特殊地理气候创造出梯田农耕文明奇观。红土寨这“一丘田”也存在略微的西高东低,各家田地用水不均。

有纠纷,村民习惯性地坐到村委会商量。“下方没水了,出水口就用石头拦一会儿蓄水;谁家地被水淹了,下方就疏通水渠放水,多简单的事。”普恒笑呵呵地说。

腊姑村党总支书记、村委会主任普正强介绍,今年以来,腊姑村委会只发生了2起用水纠纷,一盏茶的功夫,全都顺利和解。从2023年4月到2024年4月,整个三猛乡调解了79件纠纷,调解成功75件。“我们这里民风淳朴,村民们都明事理,谁也不喜欢激化矛盾。”

“‘共享’田地、水源、耕牛……当地民族团结进步的关键在于‘融’。”云南省政协乡村振兴驻村工作队员王宇来到三猛乡一年多时间,对此深有体会,“走进红土寨任意一户人家,主人都会热情地留客人吃饭。遇上节庆大家一起庆祝、杀猪饭一起吃,其乐融融。”

在绿春县,昂玛突、火把节、盘王节、跳鼓舞……这些传承下来的民俗民间文化已成为建设“文化绿春”的宝贵资产。通过组织联建、服务联动、活动联办,绿春县深入开展各族职工群众交流、融洽感情的群众性活动。每逢民族传统节日、重大节假日,从县里到乡镇都会开展丰富多彩的文艺活动,群众参与热情高。

今年,21家东部企业落户绿春,实现农村劳动力转移就业8.4万人次。绿春县积极与元阳、红河、金平3县共同签订《哈尼梯田世界文化遗产区民族团结进步联盟框架协议》,推进民族团结进步全域创建。

春耕时,在外地务工的李仁九回到了红土寨,这几天他又计划着前往绿春县城务工。父母在家干农活,有村里人帮忙,他的压力也减轻不少。“农忙时回村帮忙,农闲时去县城打工,就业的选择更多了,我们家收入也提高了许多。”站在田埂上,望着稻田里的一派生机,李仁九爽朗地笑起来。